スズキの軽ワゴン、エブリィワゴンに付いていた純正のオーディオデッキ(CD)を取り外してECLIPSEのメモリーナビに交換しました。

このやり方でオーディオデッキやカーナビの取付、取外し、交換の方法に応用が出来ます。

今回作業したのはDA64W型のエブリーワゴンです。

型式はDA64もDA62も共通で、グレードもJP、PZ、ターボ車4WD車も共通です。

また、ワゴンでなく、エブリィバンも同じ作業内容となりますが、スピーカーが取り付けられている事が条件になりますのでご注意下さい。

エブリーワゴンにカーナビを取り付ける方法

ドライバーなどの工具に加えて内張はがしなどあると作業がはかどるのでオススメです。

各パネル、トリム類を外す

デッキ交換をするためには、各パネル、トリムを外す必要があります。

トリム類の外し方は別の記事にアップしましたのでご覧ください↓

デッキ外し

トリムやパネルを外したら、デッキを外します。

4本のネジでオーディオステーを固定しているので外します。

ネジを外したら、デッキ本体を手前に引くと外れます。

デッキ裏に電源カプラーがささってるので外します。

マイナスドライバーなどを使うと外しやすいです。

外れました

オーディオステーの付替え

デッキを外すと両サイドにオーディオステーが固定されています。

片側2~4本のネジで留まってるので外します。

※取り付けられているデッキの種類で変わります

外したオーディオステーは新しく取り付けるデッキに付け替えておきます。

ネジを再利用できなさそうな時は短いネジを使います。

※使用可能のネジの長さはデッキサイドに記載されています。

これでこのデッキをエブリーに取り付けられるようになりました。

フィルムアンテナ取付

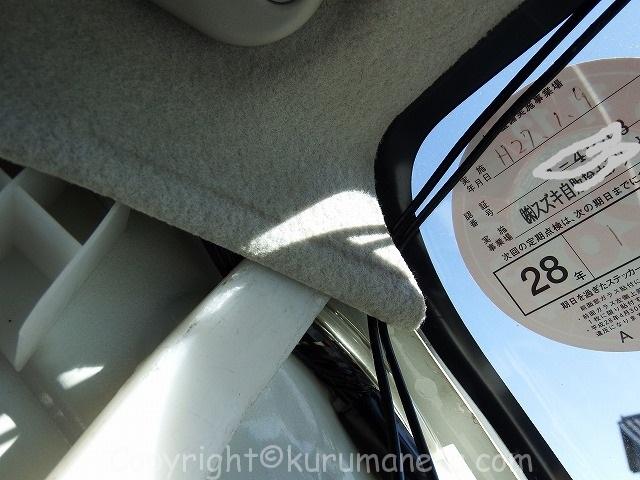

アンテナを貼る位置を決めます。

※今回はワンセグTVなのでアンテナは1つしかありません(GPSと兼用)

フロントガラスの上部であれば構いません

アンテナの配線はフロントガラスとルーフトリムの隙間に隠します。

そのままピラーの方へ取り回します

うまくトリムを浮かせながら隠していきます。

ピラートリムを取り付けた時に隠れるように取り回します。

ピラートリムを外して出来た、ピラーとダッシュボードの隙間にアンテナを入れます。

するとグローブボックスの裏に出てきます

※出てこない時は手を突っ込んでさぐってみると分かります

そのままグローブボックス裏を通してナビの裏にくるように取り回します。

ナビ裏にきたら少し余裕をもっておきます。

グローブボックス裏の配線は、たるんで遊ばないように結束バンドなどで邪魔にならない場所に固定します

長すぎて余った線は丸めて邪魔にならない場所に固定します。

これで、あとはフィルムを貼って取り付けるだけです。

配線処理

電源カプラーと車速信号を取ります。

エーモンから販売されているキットに電源カプラーと車速カプラーがセットになっているので便利です。

電源カプラー取付

エーモンのキットを使えばラクですが、今回は電源ハーネスのみ使いました。

説明書にならってカーナビのハーネスと接続します。

車両側のオーディオハーネスと接続します。

車速信号、バック信号

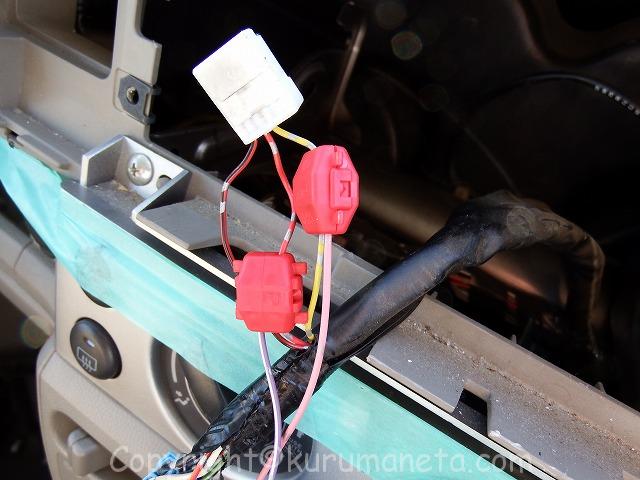

エブリーワゴンの車速信号とバック信号はオーディオ裏に専用のカプラーが来ています。

※先ほど紹介したエーモンのキットを使えばカプラーをつなげるだけです。

もともとナビが付いていないとテープで固定されているので、テープから解放します

配線のあまりが少なく狭いのでハサミで束ねているテープを切ります。

※配線を傷つけないよに気を付けてください

これで配線処理が楽になります。

黄色が車速信号、赤色がバック信号

※先ほど紹介したエーモンのキットを使えばカプラーをつなげるだけなので、この配線分岐加工をする必要がありません。

パーキング信号はオーディオハーネスのアース線に繋げます

※これで走行中も映像を観ることが出来ます

尚、先ほど紹介したエーモンのキットに車速線取り出しの専用のカプラーも販売されていますので、こちらを使った方が作業は簡単です。

組み付け

いよいよカーナビ本体を取付けです。

ナビ取付

カーナビデッキ本体の裏に電源カプラーやTVアンテナ、GPSアンテナなどの配線を接続して、取り付けます。

※USBやAUXなどのオプション品がある場合もこの段階で全て接続します。

取り付けたら一旦動作確認をします。

テレビの映り、ナビの動作など簡単に確認します。

各パネル・トリムの取付

動作に問題無ければ外した部品を全て組み付けていきます。

クリップやネジの付け忘れやカプラーの接続忘れに注意しましょう。

完成

全て組み終わったら完成です。

ドライバーなどの工具に加えて内張はがしなどあると作業がはかどるのでオススメです。

電源が入らない場合

電源を通した時点で動作しなかった場合、電源カプラー、ハーネスがしっかり刺さってない可能性があるので確認します。

また、アース線が接触不良を起こしている可能性もあるので確認します。

走行して車の動きが悪かったらGPSアンテナ線の確認と、スピード信号の配線を確認します。