フォレスターにカーナビを取り付けたので紹介します。

作業したのはSH5のフォレスターです。

写真のようにナビが外されてオーディオレスの状態です

※仕様・グレードによって作業内容が異なる場合もございます。

SH系フォレスターのカーナビ取付方法

ドライバーなどの通常の工具に加えて内張はがしがあれば作業がはかどりオススメです。

各パネルを外す

まずはオーディオパネルを外します。

マスキングテープを貼って、傷防止をします。

内貼りはがしを使って、パネルを浮かせるようにして外します。

浮かせたら、ゆっくり力を入れて割れないようにします。

外れました。

グローブボックス外し

グローブボックスを外します。

グローブボックスを開けて、外側を見るとストッパーピンがあるので写真のように外します。

あとは、両サイドの引っ掛かりがストッパーになってるので内側に力を入れるようにして外します。

外れました

下にあるパネルも外します。

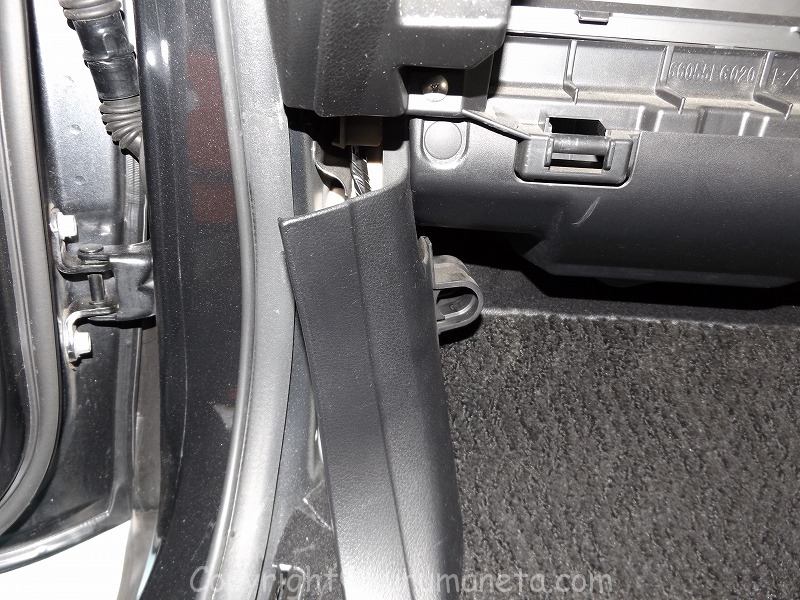

フロントピラートリム外し

地デジ用フィルムアンテナを貼るためにフロントピラー(Aピラー)トリムを外します。

淵のゴムを浮かせます。

ピラー部分のみ浮かせればOKです。

内貼りはがしを使って、ピラートリムを浮かせるようにして外します。

ここまで外れたら上に引き抜くようにして外します。

フィルムアンテナ取り付け

フィルムアンテナをフロントガラスに取り付けます。

アンテナ線はフロントガラスとルーフトリムの間に隠しながら、フロントピラーへ持っていきます。

フロントピラートリムで隠れるように取り回しながら、ダッシュボードとの隙間にアンテナ線を入れます。

チューナー一体型のナビであれば、そのままグローブボックスの裏を通して、ナビの裏までアンテナ線を取り回します。

その際、グローブボックスの開閉時に干渉しないように注意します。

地デジチューナーの取付

※チューナー一体型のカーナビであればこの作業は不要です。

今回は地デジチューナーをシート下に設置する必要があったのでシートやそれに付随するパネルを外しました。

左の足元のパネル外し

ステップパネル(内側)を外します

内貼りはがしで浮かせるように外すだけです。

次にこの足元左側のパネルを取ります。

クリップを取ります。

無理な力を加えて割らないように注意しながら外します。

ダッシュボード横のパネル外し

これを外します。

クリップでささってるので、内貼りはがしを使って浮かすように外します。

外れました。

左フロントシート外し

シートを固定している4か所のボルトを外せば取れます。

チューナー設置

シート下に隠れるように固定します。

アンテナ線取り回し

フロントピラーからダッシュボード内に入れたアンテナをそのまま外側に沿わせながら、シート下のチューナーまで取り回します。

サイドステップトリムの内部を通します。

最後にシート下のチューナーにアンテナを接続します。

配線取り回し

チューナーからの線はフロアカーペットや、トリムに隠れるように取り回して、ナビの裏まで持っていきます。

各種配線処理

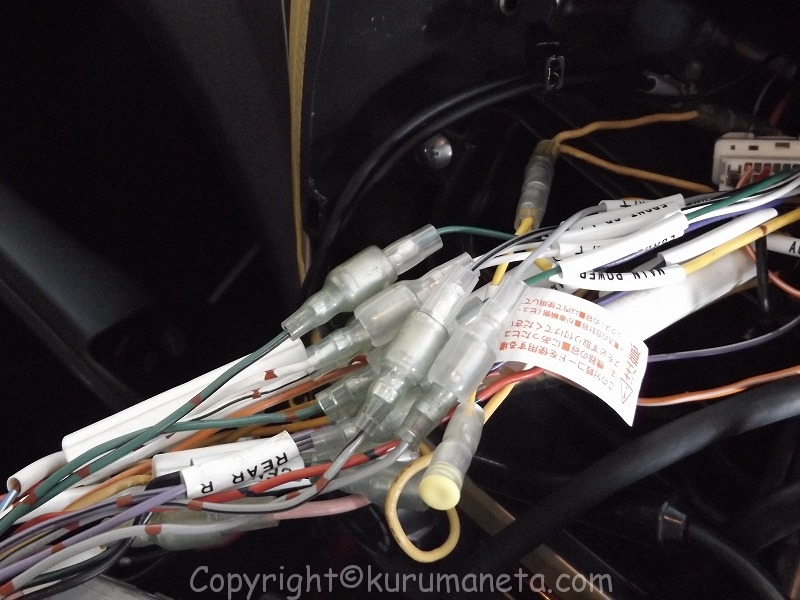

車速センサー・バック信号・パーキングブレーキ信号

車速センサーとバック信号は運転席のペダルの上部にあるカプラーから取りました。

年式等により異なる可能性ございますのでカロッツェリアの車種別JUST FITも併せてご参照ください

⇒https://justfit.carrozzeria.pioneer/

接続したらそのまま裏を通してナビ裏に取り回します。

パーキングブレーキ信号はアースに落とすことで、走行中もナビ操作が可能になりますが、危険なのでやめましょう。

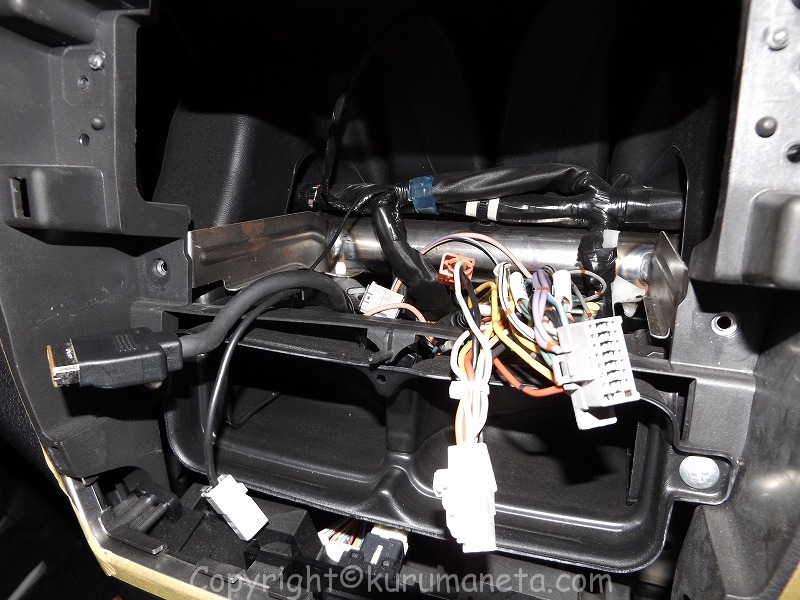

電源&スピーカー線・アンテナ変換カプラー

電源&スピーカー線はエーモンの車種別オーディオ電源取り出しカプラーを使用します。

また、スバルのアンテナ線は特殊なので、社外ナビを取り付ける為には変換カプラーが必要になります。

ナビの取付

いよいよ取り付けです。

ナビにオーディオステーを取り付ける

ナビを固定する為にナビの両サイドにオーディオステー(オーディオブラケット)を取り付けます。

通常オーディオステーは取り付けられているナビやオーディオに取り付けられています。

このステーが無い場合はデッキ本体を固定する事が出来ないので別途購入する必要があります。

配線接続

電源の線や、チューナーの配線など全てナビデッキに接続します。

※取り付けるナビによって接続方法が変わるので付属の取付説明書をご参照ください。

デッキの固定

オーディオステーを車両に固定します。

組み付け

取り外してあったトリム、パネル類を全て組み付けます。

分解とは逆手順で作業するだけです。

ネジ、クリップの付け忘れ

カプラーや電源の接触不良に注意します。

完成

電源を入れて動作確認をします。

動かなかったら?

電源が入らない場合、カプラーがささりきっていないか、アースの接触不良が考えられます。

その他、オーディオのヒューズが切れていないかなど確認しましょう。

ドライバーなどの通常の工具に加えて内張はがしがあれば作業がはかどりオススメです。